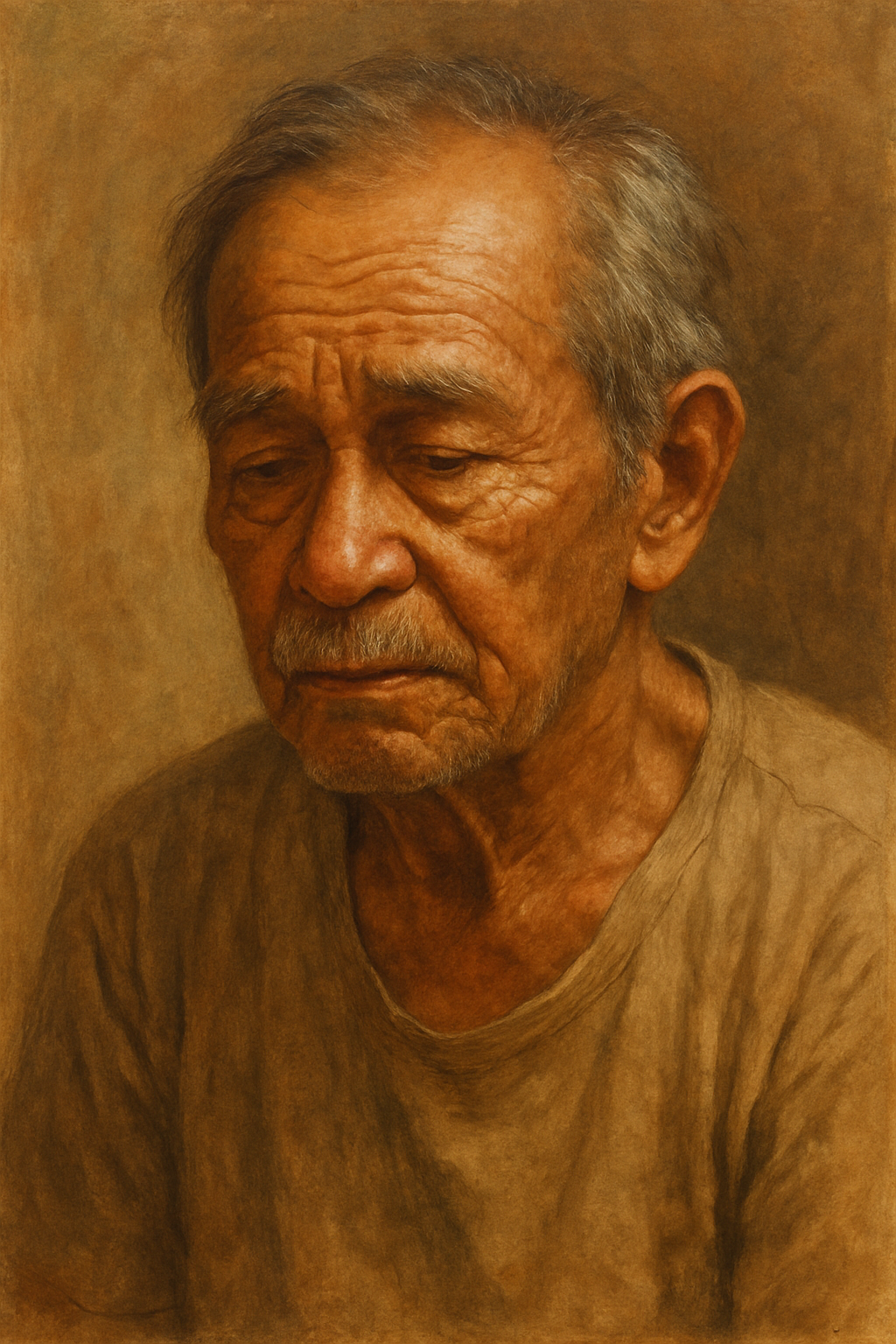

Tak banyak kata yang keluar dari mulutnya.

Bahkan, mungkin, saat aku lahir pun dia hanya mengangguk pelan, memandangi makhluk mungil yang kini jadi tugas hidupnya.

Ia bukan lelaki yang pandai bicara.

Tapi dari caranya menatap, dari genggamannya yang kasar, aku tahu—dia mencintaiku dalam diam.

Ayahku.

Sosok yang tak pernah menangis, bahkan ketika dunia rasanya roboh di pundaknya.

Ia lebih memilih diam saat marah, memilih pergi ke halaman, merokok satu dua batang sambil menatap langit senja.

Katanya, “Laki-laki itu nggak harus menang, tapi harus kuat.”

Tapi siapa yang tahu, Truk… mungkin justru kekuatan terbesarnya adalah saat ia belajar menyembunyikan tangis agar kami bisa tetap tersenyum.

—

Gareng: Petruk, orang sering lupa… kalau cinta yang paling sunyi itu datang dari seorang ayah.

Bukan karena tidak ada, tapi karena ia tidak pernah ingin mengganggu.

—

Ayahku tidak pernah banyak bicara soal lelahnya.

Pulang kerja, tubuhnya penat, tapi tetap sempat mencium kening Ibu, memeriksa PR anak-anak, dan duduk sambil memijit kakinya sendiri.

Dia tidak pernah minta dipahami.

Dia hanya berharap kita tumbuh.

Dan itu cukup baginya.

Aku masih ingat, suatu malam aku pulang terlalu larut, dan dia duduk di teras. Tidak memarahiku.

Hanya berkata, “Bapak nggak tidur, karena pintu rumah ini belum ditutup dari dalam.”

Seketika aku paham.

Cinta seorang ayah bukan soal pelukan hangat.

Tapi tentang menjaga pintu tetap terbuka, sampai semua anaknya pulang dengan selamat.

—

Petruk: Geng, kadang aku mikir… mungkin alasan kenapa banyak Bapak terlihat keras, karena dia ingin anaknya kuat di dunia yang lebih keras dari dirinya.

—

Keriput di wajahnya bukan sekadar usia.

Itu peta perjuangan.

Bekas kerja di panas terik, dinginnya malam saat lembur, dan keringat yang tak pernah ditagih balas.

Tangannya kasar.

Tapi saat menggenggam pundakku saat aku jatuh, rasanya lebih hangat dari pelukan manapun.

Waktu aku sakit, dia mungkin tidak menangis di depan semua.

Tapi Ibu pernah bilang, “Bapakmu diam-diam nangis di belakang rumah waktu kamu masuk rumah sakit.”

Begitu sunyinya cinta itu, hingga air mata pun disembunyikan di balik gelap malam.

—

Gareng: Dan ketika aku tumbuh besar, lalu menjauh karena dunia, ayah tetap di tempat yang sama.

Menunggu. Dalam diam.

Bukan karena dia tak bisa mengejar, tapi karena dia tahu… anaknya harus belajar pulang sendiri.

—

Kini, dia semakin tua.

Langkahnya pelan.

Pandangan matanya mulai kabur.

Tapi setiap kali aku pulang, dia masih berdiri di depan rumah, seolah tubuhnya tak mau menyerah pada waktu.

Dia jarang bertanya banyak.

Hanya satu kalimat:

> “Kamu udah makan?”

Kalimat sederhana. Tapi penuh makna.

Artinya: Apakah kamu bahagia? Apakah kamu kuat di luar sana? Apakah dunia tidak terlalu kejam padamu?

—

Penutup:

Ayah mungkin bukan lelaki romantis.

Tidak menulis puisi. Tidak tahu cara membuat kejutan ulang tahun.

Tapi dari setiap kerja kerasnya, dari diamnya yang menenangkan, dari marahnya yang penuh kekhawatiran, dari sedihnya yang disembunyikan…

Kita tahu:

> “Cinta yang tak pernah ia ucapkan… adalah cinta yang tak pernah ia hentikan.”

Ayah, jika kau membaca ini di suatu waktu, atau jika hatimu bisa merasakannya dari jauh…

Terima kasih telah menjadi karang di tengah ombak.

Diam-diam menahan badai, agar kami bisa berlayar dengan tenang.

Ayah… maaf jika kami jarang berkata cinta. Tapi hari ini, izinkan kami membalas cinta sunyimu dengan peluk, doa, dan air mata yang tak malu lagi jatuh.